华东师范大学社会发展学院民俗学研究所教授李明洁,近年来致力于北美汉学收藏的挖掘与整理。她在最新出版的《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》一书中,对富平安(Mrs.Anne Swann Goodrich)捐赠的“中国纸神专藏(Chinese Paper Gods Collection)”进行全面挖掘、整理和研究,将海外中国民俗档案重回“中国语境”进行全新阐释。在接受《澎湃新闻》记者的采访时,她指出:纸马仿佛一幅细腻的“民俗地图”,指引着通往过去精神世界的路径。虽然地图上许多具体的“街道”已在现实中改貌或湮灭,但它帮助我们理解了一代代北京人如何理解生活、安顿身心。这种对美好生活的向往和文化认同的需求,本身便是跨越时空的。

纽约哥伦比亚大学东亚图书馆“中国纸神专藏”网站主页

1963年,藏家孙家骥(1919-1978)在《北平的谢娘娘与民间的神马》一文中写道:“神马就是木版彩色套印的各种神像,内地称为神马、神码、神祃、码子、纸码、神纸等”。这些不同说法源自不同地区的方言习惯和不同时期的语言习俗,但所指是一致的,我在《神交》一书中除引语保持原文所使用的称谓外,都使用目前民俗学界惯称的“纸马”。

富平安收藏的这一套纸马有什么特别之处?

李明洁:与国内外博物馆及私人收藏的大量民俗版画相比,哥伦比亚大学“中国纸神专藏”在年代、类型和品相上未必出众,但其在特殊历史机缘下形成的若干特点,使其成为海内外不可多得的珍贵收藏。

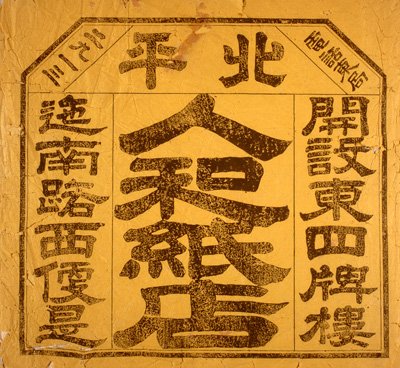

首先,它是民国时期民间信仰的真实样本。富平安并非通过艺术经销商或藏家遴选获得这批纸神,而是于东四牌楼“人和纸店”一次性购得全部存货,因此它们真实反映了当时北京百姓日常使用的信仰物品,堪称民间信仰活动的全景实录。明确的采集时间、地点与来源背景,使该专藏成为民俗版画共时研究和民间俗信考察中背景清晰、信息完整的参照系,这是其最核心的价值。

人和纸店

其次,该专藏具备充沛的田野资料支持。与许多仅标注捐赠者和入藏时间、却缺乏原始背景的纸神收藏不同,“中国纸神专藏”不仅捐赠者富平安的生平可考,她还撰写了《东岳庙》《中国地狱》和《北京纸神》三本专著,为这批纸神提供了丰富的一手田野材料。

第三,该专藏中的北京纸马类目较全、数量较大。目前已知的北京纸马收藏中,这批包含143张神像纸马的专藏,是研究该地区纸马造型、风格及信仰体系的较完整个案。

此外,富平安自身的学术背景与跨文化身份,串联起一个深厚的学术网络,她跨越世纪的个人经历也成为中美文明互鉴的见证。因此,“中国纸神专藏”不仅是一批图像文献,更是一部与生命史交织的文化档案,对民国宗教史、思想史、中外交流史以及海外中国民间文物的重新阐释,都具有重要的案例价值。

富平安1932年在北京中华医学会基金会富路特办公室门前留影

您在讨论纸神的世界时,引用了国民政府1928年颁布的《神祠存废标准》作为参照,不过,这个规定与民间信仰实践之间似乎存在某种博弈,况且本身这个标准内部就有质疑,作为指导意见,对于纸神的使用有无直接影响,影响有多大?

李明洁:引用国民政府1928年颁布的《神祠存废标准》作为研究哥伦比亚大学“中国纸神专藏”的参照,恰恰是要借用这个规定与民间信仰实践之间存在着的真实博弈。

《神祠存废标准》于1928年由中华民国内政部颁布,旨在通过行政手段清理传统神祠,推动“破除迷信”,推进现代化进程。它将神祠分为四类:先哲类(如孔子、关羽)、宗教类(佛道正统神祇)、古神类(如灶神、土地神)、淫祠类(如财神、送子娘娘)。其中,仅先哲类和宗教类允许保留,古神类和淫祠类则明令废除。

尽管《标准》意图取缔民间“迷信”活动,但其对纸神使用的直接影响并不显著。原因恐怕是相辅相成的:首先是民间实践的韧性与“阳奉阴违”。即使在《标准》颁布三年后(1931年),富平安仍旧在北京闹市的纸店买到整套的各类纸神,包括被列为“淫祠”的财神、娘娘、钟馗等。民间信仰具有深厚的文化根基和现实需求,民众通过纸神表达“辟邪、祈福、宗教”三类心理诉求,政府难以通过一纸政令彻底改变。其次,存在地域执行差异与经济因素。北方(如北京)虽也有政令传达,但民间反应相对平缓,纸神流通未受根本性冲击。《标准》在南方(如浙江、江苏)推行的阻力较大,因其地锡箔、纸马等行业规模庞大,关乎数百万人生计,地方政府多次上书请求暂缓或变通执行。第三则是由于纸神是神祠的特殊载体。《标准》主要针对的是庙观中的神祠塑像,而纸神是家庭、个体使用的“方寸之间的神圣载体”,更隐蔽、更灵活,难以被彻底监管。

尽管直接影响有限,但《标准》仍具有重要的象征意义和历史功能:它代表了国家政权对民间信仰的“现代性”批判,试图将民间崇拜纳入“科学”“理性”的框架。它为后来的民俗研究(如哥大的“中国纸神专藏”)提供了历史参照系,使研究者能通过对比政令与实物,揭示国家与民间之间的张力。

我愿意再补充一个在当时的敏感记录并反思过这一历史博弈的例证。队克勋(Clarence Burton Day)是美国传教士和学者,曾在之江大学(Hangchow University)任教。《中国农民崇拜:中国纸神研究》(Chinese Peasant Cults: being a study of Chinese paper gods, 1940)是他在《神祠存废标准》颁布前后对浙江地区民间信仰(尤其是纸马)进行系统收集和研究的成果。在书末,队克勋记录了这些政令在民间遭遇的阻力与现实困境。例如,他观察到尽管政府大力推行,但民间对于纸马等"迷信物品"的需求和制作并未停止,相关政策因民众的强烈反对和经济生计的考量而在地方执行时被迫放缓、变通甚至搁置。他通过记录《神祠存废标准》在地方的实际执行效果与中央意图之间的巨大偏差,揭示了这项政策在一定程度上脱离了中国社会的现实土壤和民众的实际需求,从而为我们理解那段历史提供了一个来自旁观者的珍贵视角。

您书中第二部分的研究似乎更偏于人类学的研究,而不是民俗学,是这样吗?

李明洁:第二部分确实是针对这份珍档的研究的核心部分,由于对国内外中国民俗版画研究长久盘桓在图像学领地这一现状的不满足,我甚至有些贸然地期待能让纸神回到生活的“原境”。巫鸿教授的“历史物质性”概念、王明珂教授“反思史学”的研究路径以及葛兆光教授“思想史视角下的图像研究”的倡导都给了我巨大的启发。我尝试着扬弃民俗学与人类学的传统分野,进行一项旨在揭示和重构民间社会“现实”的深度文化研究。简单地说,《神交》关注的不是作为“事实”的纸神实物,而是纸神所参与建构并赖以生存的那一整套社会“现实”。

巫鸿教授的“历史物质性”指导了“如何看”纸神的问题,将这项研究的视角从对纸神艺术风格和民俗类型的静态描述,转向了对它们“历史功能”与“历史意义”的动态重构。比如,《神交》并非将哥大纸神视为一堆珍贵的、“原真”的古代画片(其“现存状态”),而是将其视为1930年代北京民间信仰场域中活跃的、具有特定功能的“行动者”。通过将其与《神祠存废标准》并置(第三章),重构了纸神在当时所承载的“抵抗”、“延续”与“协商”的历史意义,这正是其“历史物质性”的核心。对神冠秩序与民间神灵系统(第七章)、药王文化记忆的层累(第六章)、月光马承载之价值观(第五章)等议题的分析,都是在试图复原这些图像在特定文化逻辑中是如何被“使用”和“理解”的,即它们的“历史功能”。

王明珂的“现实观”与“体认论”指导了本书“为何看”与“看到什么”的议题,界定了《神交》研究的哲学目标和情感温度。写这本书不仅仅是记录民俗,而是去“体认”和“体谅”那一套由纸神所表征的民间“现实”,是透过纸神这一“事实”,去揭示背后那套“受政治权力建构与维持的”但同时又由民间自发实践的区分体系、社会规范与审美系统(即社会的“现实”)。例如,《神祠存废标准》代表的国家现代化“现实”与纸神代表的民间祈福辟邪“现实”之间的冲突,以探求“现实”而非“事实”。本书也强调“体认”与“体谅”:《神交》的写作姿态不是冷冰冰的外部观察,而是试图对历史中的个人(如购买纸马的市民)的“情感、意图有感同身受的体会与体谅”。这种努力在第四章对生育习俗的共情分析、以及对民间信仰顽强生命力的阐释中尤为明显。最终,是希望通过呈现这种历史的复杂性与张力,使读者(以及作为研究者的我自己)成为一个对周遭情境有反思与行动能力的个人——能够理解文化建构的复杂性,从而更能体谅当今社会中不同观念与行为的历史渊源。这恐怕也就是葛兆光教授思想史研究的终极目的,通过对思想资源的理解与内化,可以借由“同情地理解”过往人们的风俗乃至日常生活,体认作为文化记忆之系统的存在,从而使人们对本民族的过往怀有“温情与敬意”,并以深层的文化自尊走向未来。

因此,我愿意将这项研究看作是一项综合性的、反思性的物质文化研究。它以民俗事象为材料,运用人类学的深度语境化与整体观的研究方法,最终抵达历史学的深层阐释目标——即理解“过去”如何被不同力量建构,以及这种建构如何内化为人的“现实”,从而塑造其行动。通过重构纸神的“历史物质性”,来复原一片曾被主流历史叙事所遮蔽的社会“现实”,并邀请读者对这片现实中的个人报以“体认”与“体谅”。我期冀《神交》能超越单一学科的束缚,尊重这一珍档本身敞开着的丰富性,重新认识“纸神”在人文社会科学研究中本应挖掘的深刻而多元的利用价值,开启对于这一具有中国特色的民间文化遗产的全面理解和再研究。

您选择了娘娘崇拜、月光马、药王菩萨三个主题,这套纸马还有其他主题吗?整体来看,这些主题反映了民间信仰的哪些偏好和倾向?

李明洁:该收藏的主题远不止娘娘、月光马和药王三者,其内容极为丰富和系统。

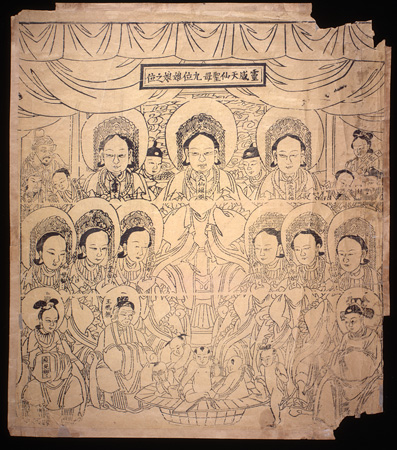

灵感天仙圣母九位娘娘之位

富平安在她撰写的《北京纸神》和《东岳庙》中对这批藏品进行过分类,共计16大类。除了娘娘(属“子孙娘娘”类)、月光马(属“自然神”或“天神”类)、药王(属“药神”类)之外,主要还包括以下主题:

财神:如五路财神、增福财神、财公财母等,反映了对财富的渴求。家神:如家宅六神(包括灶神、门神、户尉等)、本命星君等,与家庭安全和成员的福祉息息相关。鬼魅神:如钟馗、张天师,功能是驱邪禳灾。自然神:如龙王之神、风伯雨师,体现了对自然力量的敬畏和祈求风调雨顺的愿望。天神:如太阳星君、白虎星君,与星辰崇拜有关。祖师神:如鲁班仙师(工匠)、造酒仙翁(酒业),是各行各业寻求技艺传承和行业保护的表现。道教神祇:如玉皇大帝、太上老君、三官大帝。佛教神祇:如释迦牟尼佛、观音菩萨、地藏王菩萨。阴司神:如冥府十五(地狱十殿阎罗及下属官吏),反映了民众的幽冥观念和因果报应思想。关帝:关羽崇拜,集忠义神武、财富守护于一身。杂神:如城隍爷、三界直府使者等地方性或职能模糊的神祇。全神图:将佛、道、儒及民间众神汇聚于一堂的综合性神像,体现了“万神皆拜,多多益善”的实用心态。

这套庞大而系统的纸马主题,共同勾勒出民国时期北京民间信仰的整体面貌,清晰地反映了以下四大核心偏好和倾向:

首先是强烈的现世性与功利性,要能解决当下的问题。民间信仰的核心驱动力是“有用”,而非抽象的教义。民众对神祇的供奉带有明确的现实目的,可概括为“辟邪、祈福、宗教”三大诉求:辟邪(驱赶负面力量):如供奉钟馗以驱鬼,张贴门神以保家宅平安。祈福(获取正面收益):如拜财神求发财,拜娘娘求子嗣,拜药王求健康,拜祖师求事业顺利。这是纸马中最庞大、最丰富的类别。宗教(寻求终极慰藉):对佛、道等制度化宗教神祇的礼拜,为心灵提供归宿和来世承诺。

其次是多元的包容性与融合性,这是一个“万物皆可成神”的泛神谱系。民众并不在意神祇的宗教来源和谱系是否“纯粹”。一个神的“法力”和“职能”远比其出身重要。因此,我们可以看到:佛道融合:观音菩萨(佛教)和玉皇大帝(道教)可以出现在同一张《全神图》上。人鬼成神:历史人物(关羽、鲁班)、甚至文学虚构人物(钟馗)都能被吸纳进入神系,享受香火。万物有灵:从自然天体(太阳、月亮)到家中的灶台、圈里的牲口(如“水草马鸣王”),都有对应的神祇掌管。

第三是高度的生活化与组织化,信仰是嵌入到日常肌理里的。纸马并非高高在上的艺术品,而是深度嵌入日常生活各个环节的必备品。例如,伴随生命礼仪:从出生(拜娘娘)、到治病(拜药王)、再到死亡(烧冥衣纸马),信仰贯穿人的一生。呼应岁时节令:中秋节拜“月光马”,春节贴门神、灶马,过年迎财神,信仰与节日庆典紧密结合。反映社会经济:行业神(祖师)崇拜反映了当时的社会分工和经济形态。

第四是顽强的延续性与稳定性,民间逻辑一直对抗着官方叙事。正如第三章通过与《神祠存废标准》对比所揭示的,尽管当时政府以“现代”、“科学”的名义试图取缔大部分民间信仰(将其归类为“淫祠”),但纸马的主题充分证明了民间实践的顽强生命力。民众基于最实际的生活需求所形成的这一套信仰体系,其内在逻辑(如上所述)非常稳固,绝非一纸政令所能轻易改变。这种“小传统”在与“大传统”(国家意志)的博弈中,展现出了巨大的韧性。

总结而言,哥大“中国纸神专藏”的主题向我们展示的,是一幅生动、庞杂而又高度自洽的民国民间信仰图景。其偏好绝非纯粹的精神寄托,而是一套用于应对现实生活不确定性、组织日常生活秩序、表达世俗生活愿望的实用主义文化体系。它根植于最普遍的人性需求,因而能够穿越时代,至今仍在许多方面影响着中国人的文化心理和行为方式。

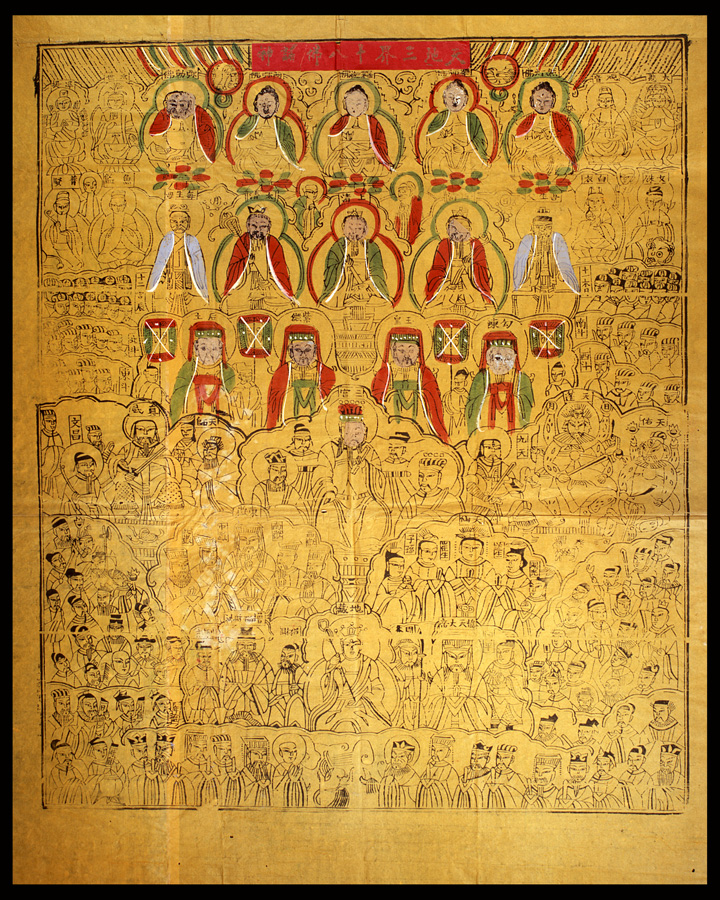

冠饰秩序与神灵谱系的关系非常有意思,《天地三界十八佛诸神》的纸马大合照,将儒释道杂糅又显示严格的等级,您怎么看民间信仰的这种特质?

李明洁:您提出的问题非常深刻,触及了中国民间信仰最核心的特质之一。通过对哥伦比亚大学“中国纸神专藏”中《天地三界十八佛诸神》《万神殿》等这类“全神图”的分析,我们可以清晰地看到,民间信仰的这种“儒释道杂糅”与“严格等级”并存的看似矛盾的特质,实则是一个高度自洽、功能完备的体系。这种特质可以从以下几个层面来理解:

首先是“功能性泛神论”下的实用主义包容。民间信仰的本质是实用主义的,民众并不关心神祇的“学派出身”(佛教、道教还是儒家),只关心其职能是否“灵验”,能否解决现实问题(如求子、治病、发财、辟邪)。杂糅是功能需求的结果:一个家庭可能既需要佛教的观音保佑平安,也需要道教的财神招揽财运,还需要儒家的关公彰显忠义。将不同来源的神灵汇集于一堂(一张纸马),相当于组建了一个“全能的神仙董事会”,可以一次性满足所有诉求,高效便捷,“全神图”是这种需求的极致体现,它将不同系统的神灵共置于一个画面中,构成一个万能的崇拜对象。信徒无需辨别其来源,只需祭拜它,便认为能获得所有神灵的庇护。这体现了民间信仰极强的包容性和功利性。

其次《天地三界十八佛诸神》是“官本位”文化在神圣世界的投射。虽然神灵来源杂糅,但其内部秩序却异常严格。这种等级秩序直接复制了世俗社会的皇权与官僚体系,书中第七章通过对冠饰的精细分析有力地证明了这一点。民众按照人间的政治结构来理解神界,即神圣的“官僚体系”:玉皇大帝是皇帝,戴冕旒;王母娘娘是皇后,戴凤冠;其下有文官(如文昌帝君戴展脚幞头)、武官(如赵公明戴武将幞头)、吏卒(如周仓戴卷檐帽)。冠饰是权力的视觉符号,每一种冠饰都有其历史原型和严格的等级对应。通过冠饰,即使是不识字的民众也能一眼辨认出神祇的“官阶”大小。这使得庞杂的神灵世界变得可视、可读、可理解。一个等级森严、各司其职的神灵系统,模仿了人间有效的行政管理模式,秩序带来安全,这给信徒一种稳定感和可控感——只要遵循相应的祭拜规矩(如同遵循官场礼节),就能与相应的“职能部门”(神祇)沟通,并预期得到“解决”(灵验)。

再次,“标准化”与“地方化”的辩证统一。一方面是标准化(等级秩序):冠服制度所代表的等级秩序,是一种全国性的、跨地域的文化模板。它源于历史上中央王朝的礼制,通过艺术、戏剧、小说等方式下沉到民间,成为民众构建神灵谱系的共同认知基础。另一方面又是地方化(功能杂糅)的:在这一标准模板下,各地又会融入大量地方性的“杂神”(如“王二爷”、“河神”),赋予它们相应的“官衔”和冠服。这使得全国性的系统在地方层面变得极其灵活和实用。

因此,民间信仰这种杂糅与等级并存的特质,绝非简单的混乱或无意识拼凑,而是一种基于实用理性(Functional Rationality)的文化创造。“杂糅”是为了最大化功能覆盖,确保“什么问题都有神来管”。“等级”是为了高效管理这个庞大的系统,通过模仿世俗社会中最熟悉的权力结构,使其变得井然有序,便于信徒“按需索神”。

《天地三界十八佛诸神》这样的大合照,就是这种“神圣官僚体系”的组织结构图。它直观地展现了:在中国民众的精神世界里,神界与人间的社会结构是同构的。对神灵的崇拜,本质上是对一套有序、高效、可运作的宇宙秩序的认可与遵循。这种特质使得中国民间信仰极具韧性,既能吸收各种外来文化元素,又能将其纳入自身的认知框架内,维持系统的稳定,从而延续数千年而不衰。

天地三界十八佛诸神

富平安收藏的纸马,某种程度上可以复原部分消亡的民俗活动,近百年后,现在纸马反映的北京民俗还有多少遗存?

李明洁:富平安于二十世纪三十年代在北京收集的纸马,为我们定格了那个时代民间信仰与日常生活的生动画面。近百年过去了,这些纸马所反映的老北京民俗,有的已难寻觅,有的则转换了形式,但仍有部分元素以新的方式延续。

与人生礼俗相关的,已经大幅淡化或消失,如传统婚礼中的《天地龙车》纸马祭仪已难见到。生育、保育祈福更多转为现代医疗保健或非仪式性的庆祝。“娘娘码”的信仰和仪式在都市生活中已难寻踪迹。各行业祭拜祖师(如木匠供鲁班、读书人拜文昌)的行业信仰类基本消失了:随着社会产业结构剧变和传统行会制度瓦解,统一的行业神崇拜及相关的纸马祭仪在当代北京社会生产中已无存续。二十世纪三十年代与岁时节庆相关的有春节时会焚化“百份”、全神图、祭灶、接财神,中秋会拜“月光马”,这些仅部分遗存,形式也简化或转化了:春节焚化“百份”已罕见,但贴财神画、祭灶(糖瓜粘)等习俗在部分家庭,尤其是老年人群中仍有保留。中秋赏月、吃月饼等习俗广泛存在,但大规模焚化“月光马”祭月已基本消失。日常供奉各类神灵(灶王、财神、土地等)并焚化相应纸马的日常崇拜的部分观念遗存,但仪式剧变:对灶王、财神等的祈福心理仍在,尤其在年节时。但焚化纸马这一核心仪式在市区已基本绝迹,多为焚香、摆放塑像或画像替代。如今,纸马作为非遗项目得到记录和有限传承:北京木版年画(包含纸马工艺)已被列入区级非物质文化遗产,但其生存主要依靠文化保护、博物馆展示和少量爱好者传承,而非过去的民俗需求。

纸马民俗的衰微和转变,是社会发展多重因素作用的结果:传统农业宗法社会转向现代都市社会,原有的社区关系和生计方式发生巨变,依附其上的许多民俗自然失去土壤。科学知识的普及和现代生活节奏的加快,使得年轻一代对传统神灵信仰的依赖度大幅降低,相关仪式的必要性在认知中下降。过去纸马流通的胡同环境、节庆集体仪式氛围等文化空间在现代城市中已发生巨大改变或消失。历史上一定时期对“迷信”活动的打击,也加速了纸马等民俗仪式的衰落。

客观地说,富平安收藏的纸马所映射的那个完整、鲜活且深入日常的旧京民俗生态,在今天北京的都市生活中已难复见。具体的纸马祭仪大多中止或消失。然而,若细心体察,仍能发现其“魂”的某种延续:年节对好运、财富、健康的美好祈愿依然强烈,只是表达方式更多元(如电子祈福、转发吉祥图)。这些祈愿,以及被纳入非遗保护的纸马工艺本身,都可视为古老民俗在现代社会的转化与记忆存留。

纸马仿佛一幅细腻的“民俗地图”,指引着通往过去精神世界的路径。虽然地图上许多具体的“街道”已在现实中改貌或湮灭,但它帮助我们理解了一代代北京人如何理解生活、安顿身心。这种对美好生活的向往和文化认同的需求,本身便是跨越时空的。

增福财神

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《专访|李明洁:纸马是一幅民俗地图,指引通往过去的精神世界》

京ICP备2025104030号-24

京ICP备2025104030号-24

还没有评论,来说两句吧...