2025年8月15日,正值日本战败投降80周年纪念日,《拉贝日记》(修订版)译者刘海宁与钦文齐聚上海,围绕这部承载民族伤痛的历史巨著,展开了一场关于翻译、真相与人性的深度对话。以下为对谈活动实录。

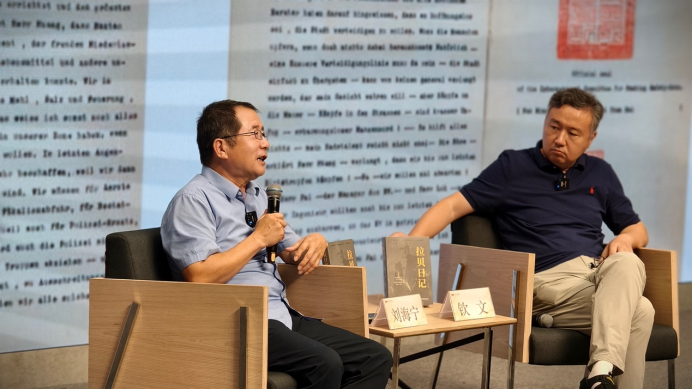

活动现场

一、 缘起与发现:《拉贝日记》的诞生与意义

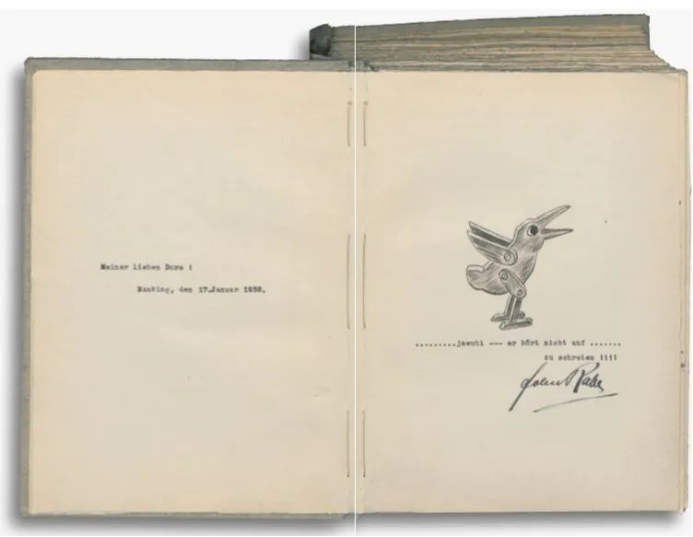

刘海宁:非常荣幸今天能与钦文老师一起和大家分享我们参与翻译的具有重要意义的《拉贝日记》(修订版)。首先,大家请看这张图,画的是乌鸦。拉贝的德语名字“Rabe”就是乌鸦的意思,他很风趣,常自嘲为乌鸦。他在日记原稿上画了这只乌鸦,并在旁边写下:“这只乌鸦永远不会停止呐喊。” 我们第一次翻译《拉贝日记》的时候呢,我就在想,永远不停止呐喊。这只乌鸦在呐喊什么?我们把《拉贝日记》翻译完了以后才知道,这只乌鸦他要呐喊的,他要呼吁的是什么——其实就是人道主义,是世界和平,是希望这种人类的悲剧以后在人类历史上再也不会重演。这就是我觉得拉贝他要通过这只乌鸦的呐喊所表达出来的精神。

《拉贝日记》从发现到在中国出版,过程既曲折又充满必然。关于发现过程,钦文老师更清楚。

钦文:说起来这已经是快30年前的事情了。1997年,《拉贝日记》中文首版面世,至今有26年了。我和刘老师是当年这个翻译组中最年轻的两位,但时至今日也不再年轻了。但能看到这本书得到越来越多人的关注,关于南京大屠杀这段历史的罪证越来越多,越来越无可辩驳,我们作为译者也作为南京人是十分欣慰的。引进这本书的过程是曲折的,最有发言权的是郑寿康老师(已故)。我简单说,这珍贵的史料是由美籍华裔学者张纯如女士发现的。当时有感于南京大屠杀在西方学界未受重视,她在搜集史料时偶然发现了《拉贝日记》的线索,赴德联系拉贝的家人,得以确认日记的存在。

1996年消息传回国内,学界高度重视。在特定历史背景下(日本对华政策转变),有关部门决定引进出版,并派人赴德购买版权。郑寿康老师当时作为代表团的德语翻译去参与了整个赴德谈判过程,后来的版权费用算得上是“天价”,经过三天谈判,版权最终由江苏人民出版社和江苏教育出版社购得。

这本书赶在南京大屠杀60周年前出版,胡绳先生亲自作序,比德文版更早,是一个非常有纪念意义的事情。中译本价值更高——我们每条史料都经过专家和档案馆核验,德文版只进行了普通编辑。

没想到这本沉重史料会不断再版,每次都能收获新的读者。可惜拉贝先生战后不久去世,未能看到这一切,但他的呐喊终于被世界听见。正因这本书,国际社会才开始关注南京大屠杀真相!连德国拍电影《拉贝日记》也是受它推动——电影拖了好些年才上映,电影《拉贝日记》上映后在德国并没有引起多大关注,因为德国社会纠结于纳粹罪行反思——他们觉得强调“纳粹好人”会冲淡集体罪责。

拉贝在日记本上手绘的小乌鸦

二、翻译历程:速度、协作与责任

钦文:当时我们想抢在德文版前出版!出版社组建了顶尖团队:副总编蔡玉华(南大德语系校友)亲自督战,编辑包建明懂德语,还有侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆段月萍副馆长核验史料。

翻译组7人用1个半月完成了初稿!1997年6月酷暑,我们挤在南京高楼门宾馆:没空调,只有电扇;我自费买了586电脑(1万元,当时月薪300元)。最年长的译者已退休,但所有人拼命赶工——译者互校、编辑同步审稿、段馆长即时查证档案。比如拉贝记录“某屋有3名受害者”,段馆长觉得有疑问,她会去调档案查证,然后进行纠正:“实际是2人”。

最难的是地名与人名考证。拉贝用拉丁字母转写南京方言地名,日军军官名字转写后可能对应多个日文名,但最终每条记录都与中方档案高度吻合,形成双重证据链。

刘海宁:可以说,这套编辑流程确保了书的质量。我们以往翻译文学,比如翻译歌德、里尔克的作品,背景资料随手就能查,作者想表达什么我们心里都有底。可《拉贝日记》完全不同——拉贝是谁?当时根本没人知道!出版社只说是个德国人写的南京大屠杀日记,催着我们抢时间翻译。我们连这日记用什么形式记录暴行、真实性如何都一无所知,就一头扎进去了!

更特殊的是翻译阵容。7人译者组+江苏人民社2位德语编辑+江苏教育社1位中文博士+段月萍馆长现场核史料;连校对都抠字眼到让我们吃惊!出版社还专门调来美术编辑,做了十几版封面让我们挑。这阵仗在文学翻译里从没见过!

翻译到一半,新问题来了。拉贝语言直白,理解不难,难的是控制情感!作为南京人,看到“新街口”“山西路”这些熟悉的地名,刚开始觉得亲切,然后再想到暴行就发生在自己家乡,眼泪根本止不住……初稿有些句子翻得过激,后来才意识到:这是历史证言,不是情感宣泄场!

我们硬是逼自己冷静下来,把那些带情绪的表述全改了。必须让中文和德文保持一样的克制语气——否则读者会觉得我们在编造历史。现在回头看,克制情感才是对历史最大的负责。

钦文:确实如此。翻译组和编辑团队(包括懂德语的蔡玉华、包建明等)都是顶尖阵容。大家本着对历史、译文负责的态度,虚怀若谷,反复打磨。地名、人名(尤其日军军官名字转写问题)、细节(如某处受害者人数)反复核对确认,段馆长有时候为了一个字母会翻来覆去两三天地查阅资料,和专家团队查阅档案核实,力求精准。这种严谨的协作流程空前绝后,确保了翻译的质量。这段经历也让我们与许多前辈老师结下深厚情谊,终生难忘。其实除了我们的翻译心得外,刘老师是修订版最主要的译者之一,是陪伴《拉贝日记》时间最长的译者,持续进行着艰辛的考证工作。相信在这个过程中,刘老师应该会有很多新的感受。

两位译者在分享会现场对谈

三、 修订与考证:精益求精,还原真相

刘海宁:《拉贝日记》第一版主要是完成主体翻译,注释很少,当时出版社因时间紧,核心目标就是先把日记翻译出来。后来之所以多次再版,是因为《拉贝日记》值得深入品读、研究和感悟,每一次重读都会有新发现,就希望在后续版次中体现出来。2025年最新修订本,一方面是补充了之前因条件限制没考证出的内容,另一方面是考虑到年轻读者等群体若不了解相关历史,可能仅将日记当故事看,所以重点考证了日记中大量人名、地名、机构名和事件的来龙去脉,让读者能将其视为一段有血有肉、有事实依据的历史。这次修订,江苏人民出版社编辑和我们密切沟通,新增了400多条注释,还修正了以往翻译不准确的地方,

对地名、机构名、事件名的深入考证至关重要,特别是地名——准确的地名能落实日军罪行发生地,避免后续研究出现偏差。考据的难点在于:拉贝记录的地名/人名,往往是外国人根据南京方言的发音用罗马字母记录的,还原困难。我们不是历史学家,资料有限,但懂原文的我们责无旁贷。在2025年的修订版中,我们重新考证其中的一些地名并得到了确切的结果,这让我们深感欣慰。

给大家举几个例子。拉贝在日记中记录了日军士兵1937年12月19日在“德国合众机械两合公司”犯下的暴行,该公司的地址在日记中被记录为“Fu Kan”路6号。此前翻译组认为“Fu Kan”很像“福建”在南京方言中的发音,因而翻译成“福建路6号”。后来通过查阅当年的《中央日报》,翻译组发现该公司的地址实际上是“傅厚岗6号”,估计可能是因为报告此事的德国合众机械两合公司的职员王郁辉是南京人,他将“傅厚岗”说得太快,被记录报告的麦卡伦误听为“Fu Kan”。

还有一个例子也很重要。拉贝在12月28日的日记里引用了南京国际红十字会秘书福斯特给南京安全区国际委员会总干事菲奇的一封信,信里提到“在XX路17号附近的XX寺(一座大庙)旁边,躺着50具因被怀疑是中国士兵而遭处决的中国人的尸体,尸体在那里已有两个星期并已开始腐烂……”。第一版拉贝日记把这个地点确定在双塘附近的“鸣羊街17号附近的谢公祠(大庙)旁边”。但是我对这个地点一直心有疑惑,因为谢公祠并不是庙,谢公祠附近虽然当时有一个 “准提庵林“(尼姑庵),但是德语和英语对庵的用法和寺庙是不一样的,另外在南京的城南虽然有日军的暴行发生,但是大规模屠杀主要还是集中发生在城北和沿江。50具被屠杀的尸体,而且暴尸两个多星期,这是日军的一个重大暴行和屠杀事件。一定要查证这个地点的想法自第一版出了后一直压在我的心头挥之不去。后来在查阅6卷本影印版的时候,将拉贝的德译和福斯特的英语原文进行对比,我发现是拉贝在翻译和抄写时辨认福斯特的手迹有误,而且将街名和寺庙名写反了,我判断这个地点应当是“琅琊路17号附近的古林寺 (一座大庙)”,再经过查证,南京大屠杀期间,古林寺(现在的古林公园)及其周边一带的确发生过屠杀事件。确认了这个重大事件的地点,多年压在我心头的石头终于落了地。

考证工作仍在继续,尤其很多人名尚未完全确认。但这个工作我们必须要做,因为如果让一个不懂原文的人来考证,可能会偏离得更多,这也是我从1997年开始从事《拉贝日记》翻译工作就下定决心要一直做下去的事情。这个考证的过程,就是为了最大程度地还原拉贝记录的那部分历史真相。

钦文:我补充一些。为了考证,刘老师还搜集了很多南京历史地图,只要有出地图,他就会去搜集。这个精神真的是让人特别感佩。可以说刘老师是我们当时翻译《拉贝日记》的组里陪伴这本书时间最长的,从初次接触到每次修订、考证,刘老师不仅仅是译者,他对这本书、对拉贝本人的了解也是十分深入的,所以我想请刘老师说说,拉贝究竟是个怎样的人。

《拉贝日记(修订版)》,江苏人民出版社2025年

四、 拉贝其人:复杂背景下的“南京好人”

刘海宁:拉贝是个怎样的人?他很有语言天赋(英语纯正),热爱诗歌,生活有情趣(防空洞里不忘放花),善用幽默化解苦难,对员工、难民充满关爱。如果没有战争,他会是一个幸福的父亲、憨厚的丈夫、忠诚的商人。

这里要提到,拉贝其实没有接受过高等教育,因为他的父亲早逝,导致他初中毕业就去当了学徒。所以他的英文其实是在南非工作的时候,和一个外贸公司的老板学的。虽然他在南非待的时间不长,但按照他老板的说法,他那时候就能说纯正的伦敦英语了。这样的语言天赋可能就是拉贝喜欢做翻译的坚强基础。其实拉贝自己的日记有两个版本,一个是我称其为单卷本,另一个是六卷本。单卷本其实是拉贝回国以后对六卷本进行整理而来的,其重点就放在南京。他在把六卷本整理为单卷本的时候,把六卷本当中的所有的安全区国际委员会的英文报信报告全部翻译成了德文,就是希望在未来条件允许的情况下,让德国人民看到那段时间在南京究竟发生了什么。

拉贝和中国的渊源也是非常深厚的。他1908年第一次来到中国,在北京、天津等地都生活过,到1931年被派到南京来当西门子南京代表处的首席代表,所以拉贝在中国待了其实有30年。

拉贝的幽默和丰富的人生经历在他面对困难时表现得淋漓尽致。他擅长用一些幽默的话来化解当前的苦难生活,他会用放盆花的举动让环境很差的防空洞焕发一些生机,他心中有人道主义的大爱。

钦文:对当时的拉贝来说,他做了自己力所能及的事情:“当善待了我30多年的东道主人民遭难时,我怎能抛弃他们?” 拉贝利用其德国人身份(日德盟友)保护了众多难民,担任南京安全区主席,成立安全区,护佑了25万难民。但他本可不接受这一职位。正是这种人道主义大爱精神,让他在危难时刻挺身而出,面对日军刺刀时依然选择保护难民。

刘海宁:是的,约25万难民因此得以保住性命。拉贝在1938年2月启程返回德国,但战后拉贝的命运可谓坎坷:1943和1944年拉贝的住所都被炸毁;1945年8月因纳粹党员身份被西门子开除,失去生活来源;1946年经艰难申诉才获英占区当局平反得到“非纳粹分子”的认定。我对拉贝的“平反”过程比较感兴趣,就委托在德国的朋友去德国国家档案馆帮我查阅了拉贝非纳粹认定全过程文件,其中有一则《驻德联军管制委员会中国军事代表团证词》,就作为一份附录新增在此次的修订版中。虽然得到了“非纳粹分子”的认定,但拉贝一直受糖尿病困扰,生活艰难。1947年,南京市政府了解到拉贝的生活状况,辗转找到他并送去援助,让他知道中国人民没有忘记他。1950年,拉贝因中风去世,他的那些日记就此被尘封阁楼,直到张纯如发现拉贝日记的线索,前往德国确认。

钦文:了解到这段真相后,南京人民一直以来都很感念拉贝当时的大善之举:修缮其故居,建纪念馆,重修其在柏林的墓。他是特定历史时刻承担起使命的关键人物。他与魏特琳等国际友人,以及许多勇敢机智的南京市民一起,在黑暗中守护了生命。

刘海宁:我最后再补充一点关于安全区的内容。其实南京安全区的理念来自上海的南市安全区。南京安全区成立后,上海方面也给予了很多帮助。比如,拉贝他们刚开始以为日本人占领南京城后一切会变得有序,但没想到紧接着就发生了大屠杀和对整个城市的烧杀掠夺,所以他们前期为安全区准备的资金和粮食很快就不够了。上海国际救济会当时其实是忙于南市安全区的管理的,顾不上南京,所以前期主要是帮助南京安全区获得日本人的许可将所需物资和粮食运到南京来,可后来他们发现,间接帮助已经不够了。于是到1938年1月的时候,成立了上海南京救济会,当天就募集了20万元钱,以直接帮助南京。通过这个渠道募集到的资金甚至远远超过了南京市政府留给南京安全区国际委员会的钱。还有当时不受世界红十字会认可的上海国际红十字会,还帮忙联系了一些医生和护士来到南京,这对当时医疗资源极度匮乏的南京安全区来说也是很重要的。中华基督教全国协进会和上海基督教青年会为南京筹集和运输了用于治疗脚气病的蚕豆,以及血清、维生素、医疗绷带等药品和物资。

五、 历史反思与传承

刘海宁:历史告诉我们:必须要有强大的政府、国家、军队,不能将命运交予列强。中国历史有辉煌也有苦难,记住光荣时不忘屈辱,自豪时不忘苦难。《拉贝日记》帮助我们记住这段历史。

钦文:拉贝和那些国际友人的行为,体现了在力所能及时伸出援手的人性光辉。拉贝那句“善待了我30多年”的话,说明他们在回报滋养他们的中国土地和人民。虽然拉贝有其身份,但要区分军国主义、反动政府与普通民众、个体人性光辉。这段历史不容遗忘,对历史的漠视与遗忘是危险的。在纷繁复杂的当今世界,铭记历史、珍视和平、守护人性尊严,比以往任何时候都更为重要。

《拉贝日记》单行本,江苏人民出版社、江苏教育出版社2015年9月

《拉贝日记》影印本,江苏人民出版社2017年12月

《拉贝日记》青少版,江苏人民出版社2024年1月

全译本《拉贝日记——敌机飞临南京》,江苏人民出版社2024年3月

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《《拉贝日记》译者谈丨历史的呐喊:二十六年来从未停止》

京ICP备2025104030号-24

京ICP备2025104030号-24

还没有评论,来说两句吧...